はじめに

この記事を書いているのが2月。

もうすぐ春が訪れ、それに伴い新生活を迎える学生や新社会人も多いはず。また、当方アラサーなのだが、この年齢になると結婚、そして家の購入を進める友人も決して少なくないです。

そして、こういった様々な新生活を始める上で、家具選びという難題もつきまといます。

そこで、この記事では家具が様々ある中で、「ダイニングテーブル」に焦点を当て、その選び方のポイントを紹介する。

そもそも「ダイニングテーブル」とは?

「ダイニングテーブルの選び方」をこの記事で紹介する前に、大前提、そもそも「ダイニングテーブルとは何か」から説明していきます。

テーブルと似たものに机、いわゆるデスクもありますが、「ダイニングテーブル」と「デスク」と言い分けがあり、「ダイニングテーブル」はどういう役割があるのでしょうか。

「ダイニングテーブル」とは、英語「Dining Table」を指します。「Table」はさておき、「Dining」とは何でしょう。

英単語「Dine」は食事を取るや夕食を取るの意味がある。つまり「ダイニングテーブル」とは、食事をするためのテーブル、もしくは食事をする場所ということなんですね。

ただ、テーブルとデスクの境界線が曖昧であるのも事実です。

特に1Kや1Rに住む方にとって、テーブルとデスクを置くだけのスペースがないでしょう。

そのため、ダイニングテーブル兼デスクで食事を取るのはもちろん、勉強をする、仕事をするなども行うはずです。

ダイニングテーブルは食事を取るための場所、ということを前提に以降の記事を進めていく。

ダイニングテーブルの選び方 4つのポイント

ダイニングテーブルを選ぶ際に参考にする点は多い。

他のウェブサイトも見た上で重なるところも多いが、ダイニングテーブルを選ぶ際に大きく4つのポイントがあると考えています。

・素材

・サイズ

・形状

・脚

あくまで、個人的意見だということを先にお断りしておきます。

では4つのポイントをそれぞれ見ていきましょう。

ダイニングテーブルの選び方① 素材

ダイニングテーブルを選ぶ上で、「素材」を考えるのは絶対に必要だ言えるはずです。

先にも説明している通り、ダイニングテーブルは食事をするために使われます。

残念なことに、食事の最中ダイニングテーブルは言ってしまえば脇役となってしまう。。。

音楽でいうところのBGMのようなものです。

その一方で、BGMがあるかないかでは大きな違いがあるように、素材もテーブル選びで大事な要素の1つです。

では、具体的にどういった素材があるのかをざっくり羅列してみます。

無垢材(むくざい)

無垢材とは、天然の木材のことを指します。

無垢材のテーブルのメリットは他家具のインテリアと組み合わせやすい点です。

そしてこれが結構大事なポイント。悪目立ちを避けられるからです。

個人的にウッド系家具が好きなのであれば無垢材をおすすめしたい。

ただ本物の木材を使うがゆえに高価になりがちです。

またひとえに無垢材と言ってもその色はバラバラ。

多くの家具屋さんでオークやウォルナットを目にしますが、テーブルのみならず他の家具も同じ木材で統一することで悪目立ちせず、インテリアにまとまりが生まれます。

本記事では紹介しませんが、

お子さんのいる家庭ではガラスのテーブルに比べ比較的安全なのもポイント。

ガラスのテーブルは高級レストランやバーカウンターのようなスタイリッシュさを生む一方で壊れやすい。食器を置くことに慎重になる必要があります。

突板(つきいた)

突板とは、主に建材で使われるもので、単板を一枚一枚縦・横に交互に接着剤で張り合わせ、その材にスライスした無垢材を貼り付けたもの。

突板のメリットは、安価なこと。

無垢材家具と比べて、3/2程の値段で購入できるはずです。無垢材家具と比べても一見見分けはつきませんし、価格を抑えて購入したい方にはおすすめ。

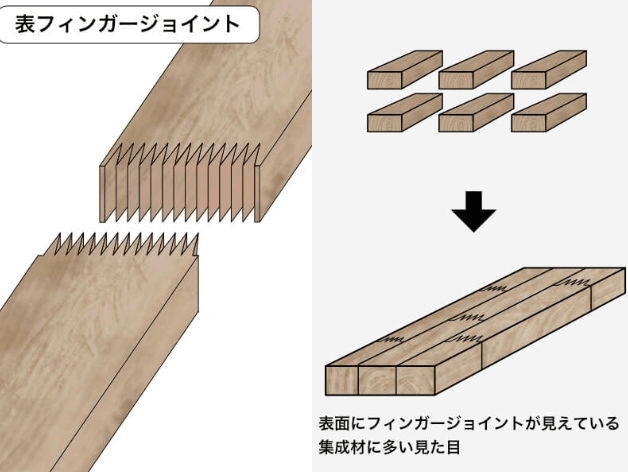

また似て非なるものが集成材。

集成材は、フィンガージョイントという機械で木材同士を継いだもの。こちらも値段が安価なのがメリットだ。

無垢材が突板(集成材)と比べ高価であるが、見た目に大きな違いはありません。

こだわりがなければ突板がいいでしょう。

では一方で無垢材はというと、決して安くはないんですね。

ただ、世界に一つしかなく、長く使うことによる経年変化も楽しみの一つ。

本物志向がある方は無垢材一択かもしれません。

セラミック

木材の値上がりに伴い、人気が増してきているのがセラミック。

スタイリッシュさや高級感の演出にはもってこいの陶磁器テーブル。

おまけに傷や熱にも強い。

ただ、スタイリッシュさやシックさを与えるデザインである一方で、冷たさもある。また重い。

ライフスタイルの変化や模様替えを試みようとなった際に、セラミック製のテーブルは取り扱いに手こずる。

また個人的な意見ですが、日本の家でセラミックテーブルが合う他家具は限られると思っています。

例えば、一般に白、グレー、黒色のテーブルが多い中、その質感と一般的日本のフローリングとはミスマッチであることが多いです。

セラミックテーブル単体ではとてもスタイリッシュである一方で、インテリア全体を考えると椅子やフローリングがウッド製だとやや違和感を覚えてしまいます。

「お店ではいい感じに見えたのに・・・」が起きてしまいます。取り扱いが難しいのがセラミックテーブルです。

以上が「素材」に関しての説明です。

ダイニングテーブルの選び方② サイズ

4つのポイントを紹介する上で、最も大事と言っても過言ではないのが、サイズです。

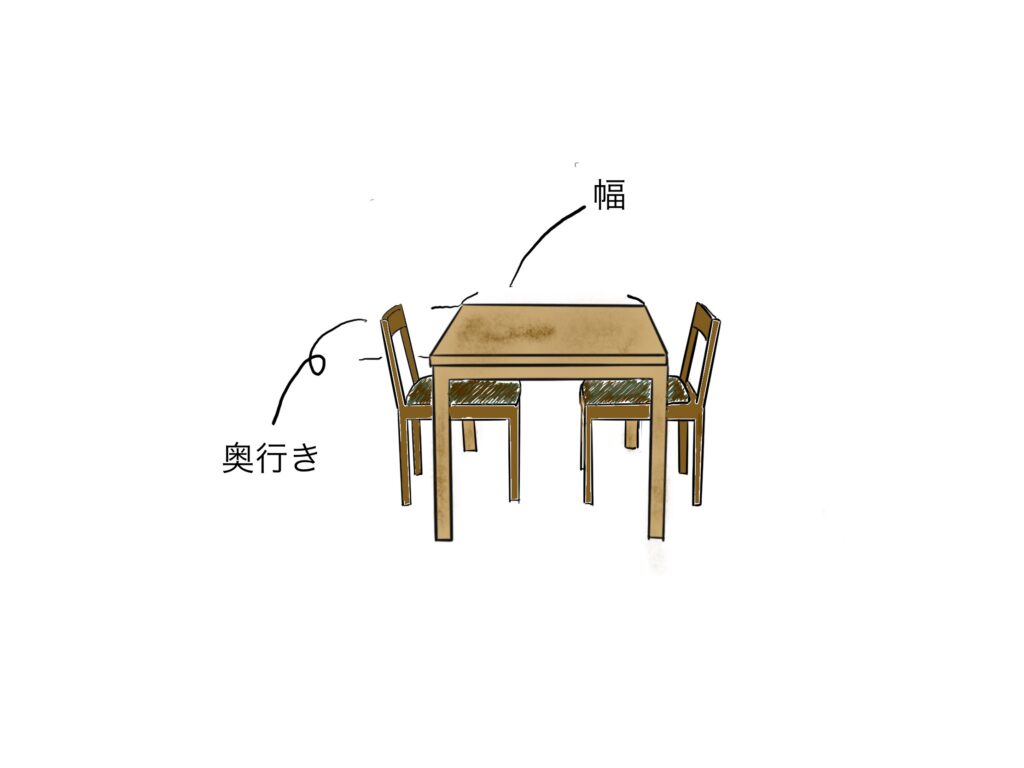

幅と奥行きそれぞれにカギとなる点がいくつかあるので一緒に解説していきます。

幅と奥行き

テーブルのサイズを考える際に、まず「幅」と「奥行き」があることをまず知っておいてほしいです。短

い辺が「幅」、長い辺が「奥行き」を指します。

次に幅、奥行きで気を付ける点を解説していきます。

幅

テーブルの幅のサイズは様々。

家族構成によっても理想とされるサイズは変わりますが、ここでは4人のケースを考えてみます。

結論、幅は最低800mm(80cm)以上が必要です。

繰り返しになりますが、ダイニングテーブルは食事を取るためのスペースです。

一般に1人分の食事スペースに幅40cm~50cmほど必要とされます。この40~50cmとは肘から指先までの長さです。

対面で食事を取ることを想定した場合、40cm×2人分で幅が最低80cm必要だという計算。

ただしあくまで成人を基準として考えています。

お子さんがいる家庭ではそれ以下でもいいですが、その後の買い替えを予定していないのであれば幅80cm以上のテーブルを購入することをお勧めします。

奥行き

次に、奥行き。奥行きは幅と少し考え方が異なります。

先に結論を述べておくと、人数×700mm(70cm)が必要です。

まず人間工学では、一人分の食事スペースでは奥行きは60cm必要とされます。

こういう背景もあり、多くの椅子が60cm以内に設計されているんですね。

書籍やネットでも60cmと書かれているものを見かけますが、個人的には60cmは狭いと考えています。

なぜなら縦の動きよりも、斜め・横の動きが大きいため。

どういうことかというと、乾杯するシーンをイメージしてみていただきたいです。

テーブルの真ん中で乾杯しませんか?下の画像のように。

左下、左上、右上の人が椅子から(約60cmから)はみ出ていることがわかります。

乾杯のシーンのみだけでなく、テーブルの真ん中に置かれた料理を取る際にも同様のことが起こるはずです。

話を「幅」に戻します。

各々が目の前に置かれたパスタ食事を取るのには十分です。

このように、縦の動きに対し、斜め・横の動きが大きいため幅は一般に必要とされる60cmに+10cmした、70cmが必要だと考えているんですね。

以上が、サイズの考え方。次に進みましょう。

ダイニングテーブルの選び方③ 形状

素材、サイズに次ぐ3つ目のポイントは、形状。

ここで言う形状とは、天板の形。つまり、長方形なのか、正方形なのか、または円形なのかといった具合です。

この記事では以上の3つを取り上げます。

他にも伸長式(エクステンション)や半円形、楕円形といったものもあるがそれらの紹介はまたの機会に・・

長方形

最も一般的な形なのが、「長方形」のテーブル。長方形、正方形、円形のテーブルのメリット・デメリットをそれぞれ見ていきます。

メリット

・大人数で使用できる

・面積の有効活用ができる

・壁づけができるのでデッドスペースが少ない

デメリット

・ある程度のスペースが必要である

・端と端に座る人とでコミュニケーションが取りづらい

デメリットというデメリットは最後の、端と端に座る人のコミュニケーションのしづらさくらいでしょうか。

家具を置く上である程度のスペースが必要なのは百も承知のはず。

では次に「正方形」のテーブル。

メリット

・コンパクトで移動しやすい

・省スペースで設置可能

・その大きさゆえにコミュニケーションが取りやすい

デメリット

・大人数に向いていない

・座れる人数に限りがある

この記事でダイニングテーブルの選び方を書いている身として恐縮ですが、正方形のダイニングテーブルは見たことがない。

その理由に大人数に向いていないことが挙げられます。

正方形のテーブルを多く見かけるのが、カフェ。

つまり、1人〜2人の少人数向けのテーブル。そのコンパクトさからコミュニケーションがしやすいし、省スペースに置きやすいというのが主な理由だと考えています。

最後に円形テーブル。

メリット

・全員とコミュニケーションが取りやすい

・コミュニケーション促進

デメリット

・壁づけができない

円形テーブルは長方形テーブルのデメリットをカバーできます。角がないため、テーブルの「端」がない。

そのため全員とコミュニケーションをコミュニケーションを取ることが出来ます。

また円形テーブルにはコミュニケーション促進の心理的効果もあります。

それもあってか、過去伊勢志摩と広島で行われたG7サミットではともに円形テーブルが使われているんですね。

その一方で、円形という形がゆえに壁づけができないというデメリットもあります。

そのため長方形テーブルと同様、置く場所にある程度のスペースが必要で、また場所も制限されてしまう。

以上、長方形、正方形、円形テーブルの特徴に関しての説明でした。

最後に「脚」に関しての説明に移ります。

ダイニングテーブルの選び方③ 脚

最後に、「脚」に関して。

ここまで挙げた「素材」「サイズ」「形状」に比べるとそこまで優先して重要視する必要はありません。

事実、テーブルの脚でやや遊びがあります。

ただ、ここで敢えて「脚」を取り上げるのには理由があって、それがテーブルの佇まい。

これまで機能性に注目して説明してきたが「脚」に関してはデザイン面にも重きを置きます。

4本脚

おそらく最も一般的で、かつ最も人気なのが「4本脚」。

シンプルで飽きの来ない「The テーブルの演出」が可能です。

ここで紹介するのは上の画像のような角柱のみですが、テーパー脚(床に向かうにつれ細くなる脚)や円柱もあります。角柱に比べ、やわらかい印象を与えますね。

2本脚

次に紹介するのが「2本脚」。

こちらも最近家具屋さんで見かけるようになりました。

4本脚と比較すると、かなりスッキリしていますね。テーブルの天板を2か所で支えており、4本脚よりも天板下にスペースがあることも特徴です。

これなら、多少窮屈だろうが片方に3人が座ることも可能かもしれません。

X脚

次に「X脚」の紹介。

またここで、鉄脚にも触れておきたい。海外インテリアが日本でも数多く取り入れられてきていることを受け、「X脚」「鉄脚」もよく見かけるようになりました。

X脚ですが、個人的には無骨な印象を受けます。それが鉄脚なら尚更です。

部屋のインテリアをインダストリアル系(工業系)で作っている、もしくは他の家具にも鉄が使われているのであればマッチしやすいでしょう。

次に鉄脚だが、これはまさに海外インテリアの影響によるものだと思っています。

それまで木と木、鉄と鉄などの組み合わせが主流だったはず。

そこに木と鉄など異素材の組み合わせが見られるようになり、いわゆる「ブルックリンスタイル」が取り入れら始めました。

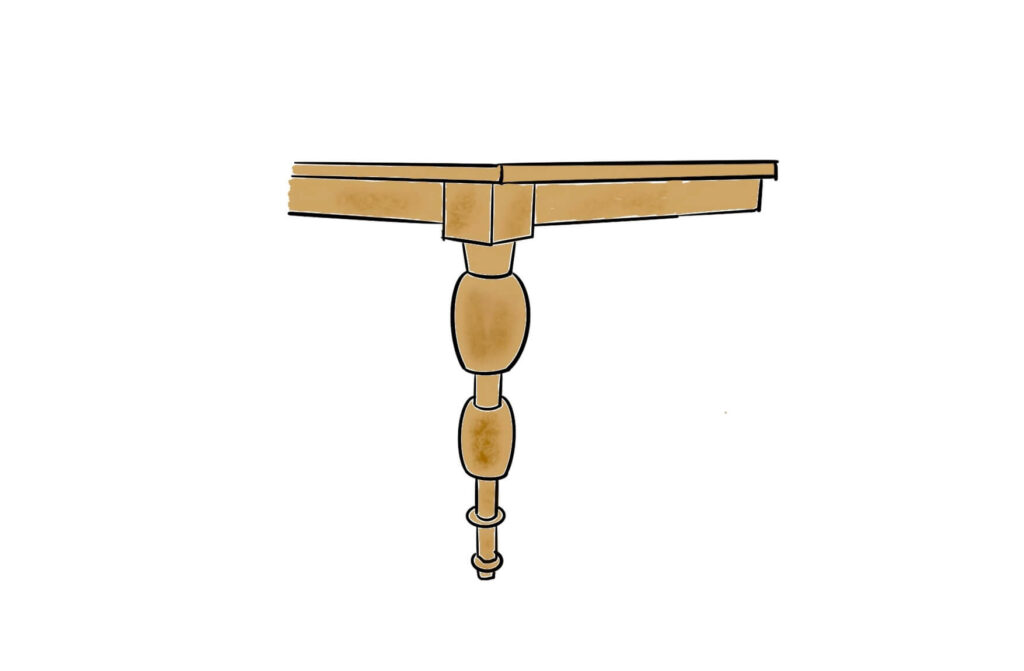

ヴィンテージ脚

最後に「ヴィンテージ脚」の紹介。

ここ10年くらいでしょうか。家具・インテリア業界でも、アパレルで言う「古着」のようなブームがあります。それがヴィンテージ家具。

ヴィンテージ家具の持つ独特の雰囲気や経年変化に魅了される方が決して少なくないですね。

ただ個人的には、ヴィンテージの脚に関して言うと、おすすめしません。

なぜなら、他インテリアとの組み合わせがかなり難しいから。

ではどんな脚かというと、こういったものだ。

写真だけなら見たことがある方もいるかもしれません。

この脚がテーブルに付くだけで一気に印象が変わります。

ヴィンテージという表現が正しいかは分かりませんが、他家具とのミスマッチが起きやすいためあまりおすすめしません。。。

さいごに

以上、ダイニングテーブルの選び方に関して説明してきました。

個人的見解もいくつか挟んでしまいましたが、多くの方に当てはまるであろう選び方はあります。

特に幅と奥行きに関しては。

・幅は80cm以上

・奥行きは70cm×人数

ダイニングテーブルは頻繁に買い換える物ではありません。

そのため慎重になる必要があると思っています。

再度念押ししておきますが、1Kや1Rに住む方ではなく、ダイニングスペースが設けられる方に特に気をつけていただきたいですね。

また、テーブルにかけられる予算や部屋のインテリアなど、テーブルひとつとっても考えることは多い。店舗ではカッコよく見えたものが部屋に置くといまいち、は避けたいはず。

お店で見て買うのであれば、店員さんに相談するが一番良いです。使えるソースはどんどん使っていくことをおすすめします。

コメント