はじめに

先日、「茶道体験」に行ってきました。

そしてこの茶道体験が、個人的に2025年の上半期一番のイベントだったと言っても決して過言ではありません。

それほど貴重な体験ができました。そして、それを当記事で共有しようと思います。

後述しますが、今回茶道体験を行ったのは、阪口庵。

今振り返ると、ここだったからこそ茶道体験に箔がついた気がします。

なぜ多くの外国人に注目され、また多くのビジネスマンにも注目されるのかが不思議でした。

インバウンドの多さから、日本が人気な旅行先になっているのは分かります。

では、なぜ茶道が?

国を上げて「茶道」を普及させようとしているわけでもない気がします。

今こうやって自問すると、なぜ多くのビジネスマンにも広がりを見せているか、ちょっとだけ分かる気がするんですね。

茶道の歴史、実際に行った感想、魅力これら3つに焦点を絞ってまとめていきます。

茶道の魅力とは 茶道の歴史

ちょっと難しいと言いますか、ややこしいと言いますか、茶道の歴史からお伝えします。

茶道体験に行った際も、歴史から説明を受けました。

茶道の歴史を語る上で、

村田珠光(むらたじゅこう)、武野紹鴎(たけのじょうおう)、千利休について触れるのは避けられません。

なぜなら、彼らが茶道のベースを作り上げ、そして完成させたためです。

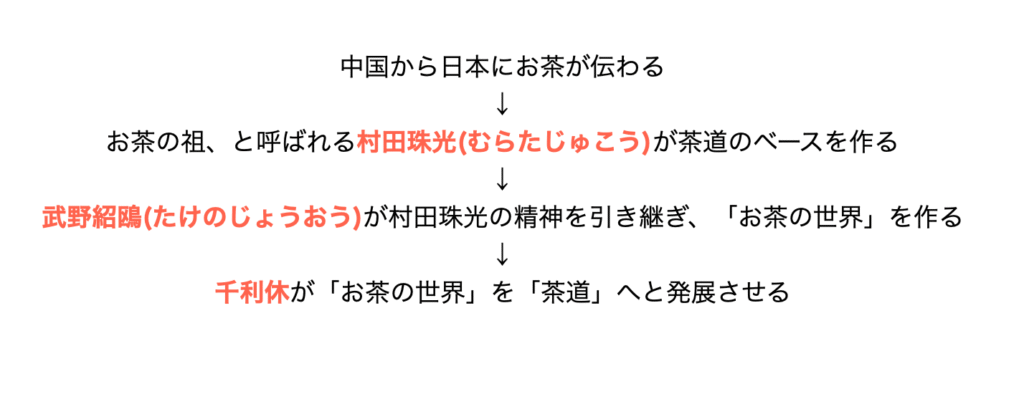

本当はよくないんですが、ぎゅっと茶道の歴史をまとめると以下のような流れになります。

村田珠光、武野紹鴎がベースを作り、そして「お茶の世界」を作り上げました。

その後、千利休がお茶の世界にに哲学を取り入れた、という歴史があるんです。

お茶の世界は後々「茶道」と名前を変え、言ってしまえば、お茶が一種の儀式のように神聖化されました。

そして、この儀式が武士の間で嗜みとされ、時代を追うごとに、武士のみならず一般市民にまで普及した、というわけです。

以上、簡単ですが、茶道の歴史をまとめました。

てっきり日本のみで完成したものかと思っていましたが、そもそもお中国からお茶が伝わったことが起源としてあったんですね。

茶道体験に行ってわかったこと

では、次に移ります。

実際に茶道に行ってわかったこと、気づいたことをまとめます。

先述したように、「阪口庵」で茶道体験をしたんですが、お客さんのほとんどが外国人観光客でした。

Tripadvisorから茶道体験予約をしたんですが、日本人のお客さんは1割ほどのようで。

そして当日参加されたのも日本人は自分と一緒に行った友達のみ。

他は、アメリカ、ドイツ、イタリア、ポーランド、ブラジル、アイルランドからから参加されていました。

文字通り、世界中から茶道体験をしに来ていたわけですが、茶道の講師からある質問が飛びます。

- どうやって茶道を知ったのか?

- なぜ今日この体験に来ようと思ったのか?

とても興味深い質問でした。

自身、なぜ茶道に興味を持ったかと言えば、単純なもの。好奇心でした。

少し前、1冊の本に出会ったのがきっかけかもしれません。「わびさびを読み解く」という本を読みました。

ブログ主は30歳目前のアラサーなのですが、20代前半と今とでは変わったな、て思う点がいくつかあるんですね。その一つに、「デザイン」が挙げられます。

一概に「デザイン」というと曖昧なため、ここでは前職に絡めてインテリアデザインとしましょう。

20代前半は、インダストリアルデザインに惹かれました。

鉄やレンガを用いたデザイン、秘密基地やガレージなど男心をくすぐるワード、モノに目が釘付けだったんですね。

ただ、最近はちょっと違っていて、「シンプルさ」に魅力を感じるわけです。

シンプル・ミニマル、そういったことに興味を持ち始めた矢先、不思議なもので本との出会いがあるんですよね。

先述した、わびさびという思想に辿り着き、「わびさびを読み解く」を手に取りました。

さて、やや話が脱線しましたが、講師からの問い、どうやって茶道を知ったのか、という答えに僕は、興味があったから、と答えました。

一方の周りの観光客の方の答えが興味深かったんですね。

- 茶道が自国にもあるけど、本物を知りたかったから

- 抹茶が自国にもあるけど、茶道はまた別だから(抹茶=matcha、茶道=Tea Ceremony)

抹茶や茶道はすでに外国に普及しているということに驚きました。

海外に久しく行っていないこともあってか、こういった声はとても新鮮。

「禅」「マインドフルネス」「瞑想」、これらが海外で注目されていることは耳にしましたが、その延長線上にこの「茶道」もあるのではないかと思います。

事実、順番は違えど僕も禅や瞑想に興味があります。

自身のきっかけとなった「わびさび」も、これらと近しいものを感じているんですね。

ちょっと余談になりますが、アメリカ人の方が本物を知りたかったから、と言っていたのですが、ちょっと続きがありまして。

その方は日本に10数回来ているようで、こんなことを言ってました。

本物を知りたかった。私はアメリカから来ているけど、寿司もアメリカの寿司と日本のそれとでは全く違うでしょ?茶道も同じでアメリカ風にアレンジされてるだろうから日本で経験してみたかった。

確かに、カリフォルニアロールなるものをアメリカで見たことがあり、かつそれを美味しそうに現地の方々が食べていました。ただこれって寿司・・・?て思ったのが懐かしい。

茶道の魅力とは

では、実際に茶道を体験してみて気づいた魅力を紹介します。

茶道体験の一連の流れを終え、どうでしたか、と参加者に聞かれ、以下のような感想を抱いたようです。

- ユニーク

- 洗練されていた

なるほど、と頷けます。

生憎、諸外国のマナーや儀式の知識には疎いのですが、こと茶道に関していうと、一つ一つの所作に作法が存在するんですね。

言い換えれば、「型」が存在し、そこに美しさがありました。

木村拓哉さんのYouTubeで紹介されていましたが、

茶道と聞いた時、抹茶とお茶菓子ばかりにをイメージしていましたが、間違っていました。

お辞儀や歩き方など、所作が「茶道」を作っているという所感を得ました。

「洗練されていた」という感想を抱くことにも納得がいくんですね。

2本目の動画をご覧になると分かるかと思いますが、実演中(?)は静寂の中お茶作りが進みます。

後述しますが、なぜ茶道が外国人はもちろん、ビジネスマンにも重要とされるのか、その理由が少しわかった気がするんですね。

茶道の魅力とは なぜビジネスマンにも注目されるのか

では、なぜビジネスマンにも注目されるのか。

個人的には、集中力が増すからではないか、と思います。

これは自分だけかもしれませんが、今2時間の映画を観れません。

読書していても、周りに気が散ってしまいます。

映画、読書問わず、すぐスマホに手が伸びてSNSをチェックしたり、驚くことに映画を観ながらYouTubeを見たりしてしまいます。

つまり以前よりも集中できなくなりました。

YouTubeも基本的に1.25倍速、もしくは1.5倍速。

休日にも関わらず何かに追われるかのように、せかせかしてしまっています。

自覚はないですが、スマホが気になって仕方がないため軽度のネット依存症なのかもしれません。

さて、では本題です。

茶道の場はどうだったかと言えば、とても集中していました。

なぜ集中できたのかというと、静寂が要因だったのではないかと思います。思い返すと静寂を壊すのはスマホの通知音の気がするんですね。

それにどこか連絡を待っている自分もいます。

つまり、何をしていようと、目の前のことではなく、常にスマホに気が散っている。

では、茶道体験中は?覚えている限りでは、誰もスマホに触れていませんでした。

写真や動画を撮ることも出来ただろうに、「茶道をしている瞬間」に参加者全員が没頭していて、集中するという感覚を久々に取り戻した気がします。

ビジネスシーンにて瞑想や禅が注目されるのも同じ理由からです。

外側に向きがちな意識を自分に向ける。それにより集中力、生産性の向上に繋がり、それがパフォーマンスアップに繋がります。

茶道という体験で思わぬ恩恵を得られました。

茶道の魅力が何かといえば、いくつかあるでしょう。茶道が集中力の向上につながるとは思いもしませんでしたが、「今」に集中する訓練になります。

さいごに

以上、阪口庵にて経験した茶道をまとめました。

いい経験でした。

冒頭でも紹介しましたが、個人的には2025年の上半期で1番のイベントでした。

茶道道具一式を自宅で準備するとなると長い道のりになるでしょうが、集中力向上をすることに目的とするのであれば、坐禅や瞑想などもありますね。

そして、友人と座禅に行こうと話が進んでいます。

また記事にしますが、今回は茶道の魅力というタイトルで記事にしました。

その思想や作法など、知っていてデメリットとなることはないように思います。ぜひ。

コメント